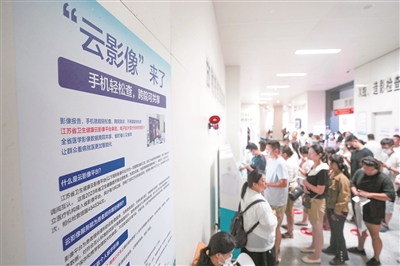

“云影像”来了。新华社发

医生在“云端”参看资料。杨泠 摄

本报记者 杨泠

近日,在江苏大学附属医院骨科门诊,患者曹先生(化名)从容地掏出手机,轻点屏幕,在“江苏健康通”微信公众号里,调出在其他医院做CT检查的影像报告。与此同时,通过“健康云平台”医生端口,这些检查结果在接诊医生鲁彪的电脑上也清晰呈现。“胶片保管不便,就诊还要带来带去,现在在手机点一点就能看到,很方便。”曹先生说。

同一天,糖尿病患者杨女士(化名)在家中,通过“江苏健康通”查询上午在镇江市第一人民医院接受血糖检测的结果。她点击“检验报告”一栏,此次检测的数值和箭头标记一览无遗。“像我们这样的慢病患者,以前每次复诊,做检查、等报告,最起码要跑两趟医院。现在好了,医院之间的检验结果可以互认,复查要是没问题,可以在家门口的社区医院配药,如果数据变动大,直接在互联网医院复诊就行。”

曹先生和杨女士“就医感受得到改善”的感慨,离不开江苏省卫生健康云影像平台和云临床检验平台提供的有力支撑。随着两大“云平台”在我市成功对接,公立医疗机构医学影像和临床检验结果线上共享互认的“云端”服务,正悄然重塑传统就医场景。当数据代替患者“跑起来”,就诊者将不再是“胶片搬运工”和“检验报告收集者”,这不仅是技术的进步,更标志着“以患者为中心”的智慧医疗再迈坚实步伐。

影像报告存入“云端”

对于曹先生这样的骨折患者及其家属来说,每一次辗转就医都伴随着沉重的负担——不仅要推轮椅、拄拐杖,还要拎着大包小包的医学影像胶片,从一家医院奔波到另一家医院。如今,在首诊医院完成检查后,他的检查影像便上传至“云端”。在江大附院,主治医师鲁彪通过“健康云平台”医生端口,即可进行调阅。屏幕上的高清医学数字影像可根据需要调节大小、精准测量,其诊断价值远超传统胶片。

“在骨科,从辖市区甚至外地来就诊的患者有不少,其中经常会有带错胶片或者胶片保管不当导致看不清的情况,给就诊带来不便。”鲁彪说,云影像平台上线后,一方面减少了患者的检查成本及预约、排队等候的时间,另一方面,医生的工作效率也得到提高。

据悉,随着我省云影像平台广泛应用,“拎着胶片袋辗转就医”的场景逐渐退出历史舞台。通过授权机制,患者可灵活掌控数据访问权限,医生在电脑上即可精细阅片。

检验报告一键可查

对于一线医生而言,在日常诊疗中,云临床检验平台的到来为临床决策按下了“加速键”。

近日,82岁的周奶奶(化名)因为全血细胞减少,从外院转至市一院血液科做进一步治疗。接诊的副主任医师杨磊在系统里点击“医生辅助授权”选项后,老人近两年来在省、市多家医院的检验结果一目了然。

“以前,外院转来的患者如果带的资料不全,可能需要重新检验。”杨磊表示,如今有了云临床检验平台,特别是对于多病共存的老年患者,无疑帮了大忙。比如在周奶奶住院治疗期间,杨磊可以随时调阅老人在不同时期、各家省内公立医疗机构的历史检验结果,进行纵向对比,如果需要开具的检验项目近期老人已查过,系统会自动跳出“是否互认”的提醒弹窗,在避免老人多次抽血检验、尽快明确治疗方案的同时,也减少了老人的就医支出和重复采血的痛苦。

众所周知的是,之前横亘在各家医院临床检验互认过程中的一大难题就是“不敢认”,别家医院的结果准不准,医务人员会存在顾虑。

市一院检验科科研主任彭辉勇介绍,医疗机构通过参加国家、省、市临床检验中心组织的室间质评,再加上严格的室内质控,能够有效保障医疗机构检测结果的准确性和同质化。在推进省卫生健康云临床检验平台建设过程中,省卫生健康委制定了全省统一通用的“临床检验报告标准版式”,形成互认项目质控标准和操作规范。这也是杨磊在查看周奶奶的检验单时,发现除了代表异常数值的上下小箭头之外,有些项目带“*”标志的原因,“这些就是我省云临床检验平台互认项目。”杨磊说。

目前,江苏省卫生健康云实现了省内556项检验检查结果互认。不过,互认并非全认。市一院检验科主任毛飞表示,以检验项目为例,根据患者患病情况不同、病情变化快慢等,检验数据是否互认采用,医生会在保障医疗安全的前提下综合判断,并与患者做好沟通解释。

检查结果全域共享

曾经,因同一种病辗转多家医院就诊,往往换一家医院就要重新做一次检查。检查检验结果不互认所带来的繁琐流程,不仅令患者烦恼,也加重了患者的就医经济负担和时间成本。

2022年3月1日,国家卫生健康委、国家医保局等制定的《医疗机构检查检验结果互认管理办法》正式施行。作为国内较早开展云影像平台建设的省份,近年来,我省主动向患者就医的堵点、难点、痛点开刀,通过数字化手段赋能医疗服务。

记者了解到,2023年底,市卫生健康委联合市医保局出台《镇江市医疗机构检查检验结果互认工作实施方案》,部署通过信息化手段实现检查检验资料数字化储存、传输及结果调阅和共享。截至目前,云影像平台已经接入我市102家医疗机构,实现DR、CT、MRI等放射影像报告的及时传输,医生通过工作站调阅数据84.5万次。在此基础上,去年我市推进云临床检验平台对接工作,目前全市24家二级及以上公立医院,以及大部分政府办基层医疗卫生机构已完成对接,医生通过工作站调阅数据7.92万次。今年9月底前,我市所有公立医疗机构将全部接入云临床检验平台,民营医疗机构愿接尽接。

据悉,国家《“十四五”全民健康信息化规划》明确将“互通共享三年攻坚行动”列为核心任务,医疗云的标准化、智能化建设持续提速。当健康数据在“云端”落脚,医疗资源将突破时空限制高效重组,实现更大范围的医疗数据共享互认,而这份“云端”的“移动病历”,让群众获得更加高效、便捷的就医新体验。

说上两句

当健康数据在“云端”“奔跑”

语清

在江苏大学附属医院骨科诊室,曹先生掏出手机,指尖轻点间,数家医院的CT影像便在医生屏幕上清晰铺展——这个看似平常的场景,却悄然宣告一个时代的终结。曾几何时,患者辗转求医的沉重行囊里,那些哗啦作响的胶片袋,正逐渐退场,化作“云端”无声流淌的数据。

技术赋能的变革,远不止于将胶片“装进手机”这般简单。周奶奶在多家医院的检验数据被瞬间汇聚于医生眼前时,技术真正温暖地照进了现实——免去反复抽血的痛楚,缩减重复检查的开支,更让脆弱的老年群体少一份折腾,多一份尊严。

技术赋能的背后,是医疗理念的重塑。技术不仅消解了“拎袋时代”的物理负担,更将医生从“不敢认”“重复检”的桎梏中解放出来,是500余项检验检查结果互认标准的建立,是全省医疗质控网络无声编织的同质化保障。

当健康数据在“云端”轻盈奔跑,我们终于能清晰触摸到“以患者为中心”的医疗温度。这份温度,是老人免于反复抽血的安心,是异地求医者卸下的行囊,更是每个生命在医疗系统中被看见、被尊重的印记——技术编织的“云”,原来是最温暖的承托生命之网。