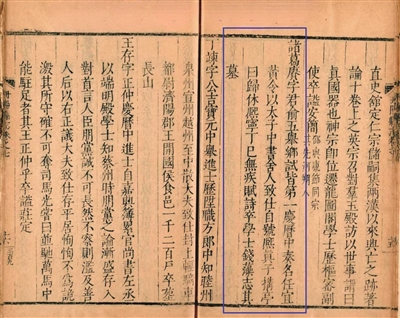

《隆庆丹阳县志》卷七诸葛赓传

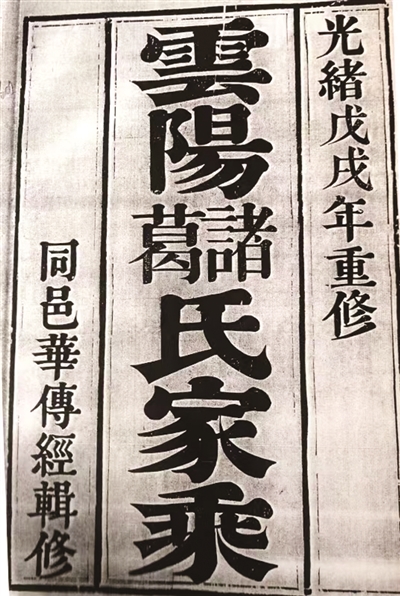

三顾堂《云阳诸葛氏家乘》

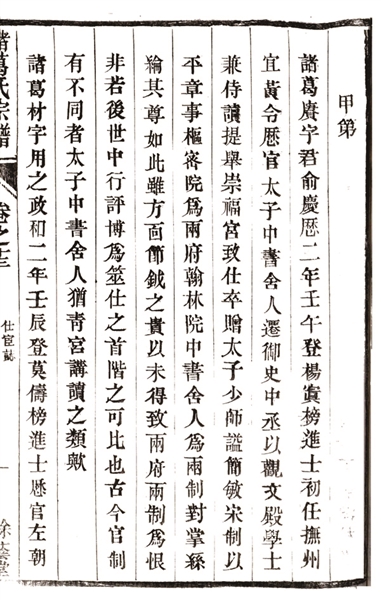

《诸葛氏宗谱》卷之十三“甲第”

图:卢政 提供

导墅大华桥

文/卢政

在丹阳东南导墅镇大华村,族居着三国著名军事家诸葛亮的一支后裔。这支诸葛氏在宋代曾科举连绵,出进士九人,其中还有父子同科进士,荣耀无比。而第一个进士及第的叫诸葛赓。

庆历壬午登进士

诸葛赓(993-1077),字君俞,号熙真子,北宋官吏,诗人。润州丹阳人,世居导墅大华村,诸葛亮的第19世孙。

诸葛赓年轻时颖异超人,读书刻苦,曾“五举于乡,皆第一”,获“同学究出身”称号。庆历二年(1042)春,远赴京师科考。这是北宋著名的一次全国会试(壬午科),天下才子云集京城。三月十五日,宋仁宗御崇政殿,亲试礼部正奏名进士577人。所出考题为《应天以实不以文赋》《吹律听凤鸣诗》《顺德者昌论》。诸葛赓顺利完成殿试考卷。过了七天,至三月二十二日,仁宗临崇政殿唱名,赐杨寘以下432人进士第,诸葛赓名列其中。其中237人进士及第、122人进士出身、73人同进士出身。状元是合肥人杨寘,其外还有大名鼎鼎的王安石、苏颂、王珪、吕公著等,还有《丹阳集》作者葛胜仲的祖父葛密。

四月二十三日释褐授官,诸葛赓出任英州真阳县尉,这年他50岁。这个英州在南岭东南,今广东省英德市地界。宋代初期,英州领浈阳、浛洭两县。开宝五年(972),避太宗讳,浛洭改名浛洸。乾兴元年(1022),避仁宗讳,浈阳改名真阳。县尉是县令佐官,掌治安捕盗诸事。

在真阳任职期满,诸葛赓调任湖州德清县尉。后又调饶州乐平县任主簿。其后升任宣州旌德县令,再转抚州宜黄县令。抚州是王安石的故里,王与诸葛赓又是同榜进士,因而关系融洽,有书信往来。后入朝为京官,任太子中书舍人,迁御史中丞。

三疏乞休归故里

诸葛赓为官十几年,一身清廉,两袖清风。嘉祐元年(1056),年已六十四,上书告老,朝廷批准其请求,以太子中舍人退休。谁知后来又蒙恩泽起用,迁殿中丞,官观文殿学士兼侍读,提举崇福宫,一干又是十七年。熙宁六年(1073)正式致仕(退休),赐第大华。回乡时,他作《乞休得旨谢恩》诗一首,以表达自己的心情:“三疏陈情始放归,萧萧白发解朝衣。未营别业王官谷,先驾扁舟严子矶。视草龙螭犹眷恋,还家鸥鹭自光辉。老臣恩遇知何极,梦到天门觐紫薇。”读此诗可知他是三次上书乞休,才得到皇帝的批准,此时已白发苍苍。谢职后,他没有去营别墅,而是先驾舟游览了富春江的严子陵钓矶,体会当年高士摆脱世俗纷扰、隐居江湖的情怀。

回到丹阳后,他在大华居所之侧辟建一个园圃,遍植竹子,在竹之茂密处开出一门洞,洞之外建一亭,亭之侧建一水池,环池种珍花奇卉,他将园圃名之为“归休园”。那座亭称为“归休亭”,他在这里读书,写诗,与往来客人清谈,并自号“熙真子”,闲时优游林泉,安享晚年。

熙宁七年(1074),宰相王安石(1021-1086)大刀阔斧搞变法已数年,遭到许多大臣的反对,宋神宗不得已罢其相位,来年二月又复其相位,继续变法。时朝廷急需人才,王安石也需要社会贤达的支持,他想起了闲居丹阳的同榜进士诸葛赓。虽然王安石比诸葛赓小28岁,但对诸葛赓非常尊敬,就写信给他征询意见,意在请他出山辅政。诸葛赓接到信时,已是秋日,自感年岁已高,且个性守正不阿,又喜爱恬淡的田园生活,就婉拒了王安石,并作《秋日得王介甫书》诗一首:“数亩池塘一小亭,从容书札户常扃。闲开松菊花三径,时贮参苓酒一瓶。望去草痕青到水,飞来凫羽白连汀。是谁日落吹长啸,犹有行人不忍听。”

熙宁十年(1077),诸葛赓已享年八十有五,无任何疾病。一日索笔书偈,云:“上天下地极高深,幻化无踪何处寻。山静白云归洞口,水清明月落波心。”写完,搁笔而卒。朝廷闻讣,两宫悼惜,赠太子少师 ,谥简敏,给予祭葬。门生枢密直学士钱藻为其撰墓志,家人将其葬于犹树墟。

诸葛赓的妻子是个大家闺秀,为太尉枢密使武襄公狄青第五个女儿,封京兆郡夫人,先于公卒。生一子两女。子懿,以荫补秘书正字;女二,长适端明殿学士蔡襄,次适侍卫亲军副都指挥使狄建。

诸葛赓后人中也多有成才者。曾孙诸葛材,政和壬辰上舍释褐,终左朝奉大夫,通判泰州;诸葛松,宣和六年擢第,继试中教官,终东平府教授。诸葛材之子诸葛浩,字广声,孙诸葛鉴,字大智,同登淳熙辛丑进士第,人称“父子进士”。诸葛浩终江东安府司干官,诸葛鉴终临安府录事参军。诸葛松之子诸葛渊,字振声,擢乾道二年进士第,终处州松阳令。

有关诸葛赓的享年,《光绪丹阳县志》及大华家谱中言他卒于元祐八年癸酉(1093),寿95,与《京口耆旧传》记载的85岁相异。孰是孰非呢?考其门生钱藻曾为其写墓志。查史籍,钱藻(1022-1082),字醇老,苏州人,北宋翰林学士钱明逸之从子,吴越王钱元瓘之玄孙,官至翰林侍读学士,卒赠太中大夫。由此可知,钱藻在元丰五年(1082)已去世,不可能在元祐八年(1093)后为诸葛赓写墓志。故《京口耆旧传》记载的寿85岁可信度大一点,但是,也不是那么准确。

诸葛赓一生靠读书起家,善诗文,直到死前还写了首诗,真可谓“勋名事事皆堪避,只有诗情未肯降”。可惜文章没有成集,全散轶了,幸有诗存世。清人刘会恩编《曲阿诗综》时,搜集到6首,全载入书中。《全宋诗》存其诗也是这6首。《丹阳县志补遗》收其诗3首。

蔡襄题额亭名扬

归休亭一直是丹阳一处名胜。位于大华白鹤溪畔、原双庆桥北堍东侧。亭由四根石柱和瓦木结构顶棚组成,耸立在古河道旁,古色古香,别具特色。最为珍贵的是,“归休亭”匾额三字由北宋书法家、端明殿学士蔡襄亲书,远近驰名,深受士人欣赏。

蔡襄(1012-1067),字君谟。福建仙游县(今属莆田市)人 ,北宋官员、书法家、文学家、茶学家。天圣八年(1030),蔡襄登进士第,历知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士等职。在朝以直言著称。后数度外出,历知泉州、福州、开封府事,所到之处皆有政绩。宋英宗即位后正授三司使,再以端明殿学士出知杭州。治平四年(1067)逝世,赠少师,谥号“忠惠”。

蔡襄擅长书法,其楷书上承颜真卿,端庄谨严,体格恢宏,点画无丝毫苟且;行书潇洒简逸,信手拈来,触处成妙,大得晋人韵致。他力去时俗流弊,另辟蹊径,下开苏轼、黄庭坚、米芾等新风,连接唐、宋两朝书风嬗递,身兼尚法和尚意两种艺术追求,在中国书法史上起到了承前启后的作用。蔡襄的书法理论重神、气、韵,尚古法而不炫奇斗巧,对宋代书坛的志趣有一定的影响。后世将其与苏轼、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。蔡襄是诸葛赓的乘龙快婿,诸葛赓筑归休亭,蔡襄为其题写亭额是顺理成章的事。由此可知,这位大书法家的足迹到过丹阳。

当初诸葛赓在归休亭里面置书桌、书凳,供来往客人小憩、喝茶。夏天遮日,雨天避雨,百姓得益匪浅。遗憾的是归休亭在1957年疏浚鹤溪河时被拆毁,今幸存亭额一副,及三块字迹模糊的功绩石刻。

诸葛赓生前曾以《归休亭》赋诗8首,描写了他归乡后的生活,其中3首载入县志:“小筑危亭聚石淙,清溪环绕不通江。栽成傲骨梅千树,呼出栖云鹤一双。垂钓艇乘新涨水,摊书光借夕阳窗。勋名事事皆堪避,只有诗情未肯降。”“日影初升竹半篙,一天晴色读离骚。凭栏对客浮樽斝,隔水听人正桔槔。拂去梁尘饯乳燕,扫归松栗煮秋涛。柴门正对青青柳,浪说新诗欲拟陶。”“水国微茫境不凡,箨冠萝带芰荷衫。云归洞口鹿常卧,叶落巢门鸟自衔。采药道人过峭壁,汲泉童子下层岩。名山书卷封题处,多少烟霞护玉函。”

诸葛赓在家乡除筑归休亭外,还曾做过一件功德无量的事,那就是开越渎河。查《光绪丹阳县志》,越渎何时开挖无记载,只言“在县东南三十五里”。然而,《曲阿诗综》录清初人诸葛程《云阳三十古迹》诗,其中“归休亭子”下小序称:“诸葛赓以熙宁六年致仕回里,开相渎河以通舟楫,世称越渎。”据此可知,越渎河是宋熙宁年间开出,距今已900多年了,诸葛赓功不可没。这条河至今还是东乡一条重要河流,北通京杭大运河,南连鹤溪河,河水一直滋润着两岸的农田。